|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- 朱元璋的详细资料

- 朱元璋的五格剖象

- 朱姓名人

- 朱姓贴吧最近讨论

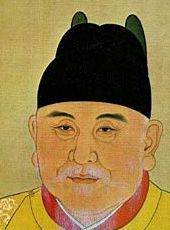

| 洪武帝 | |

|---|---|

| 姓名 | 朱元璋 |

| 庙号 | 明太祖 |

| 谥号 | 开天行道肇纪立极 大圣至神仁文义武 俊德成功高皇帝 |

| 陵墓 | 孝陵 |

| 政权 | 明朝 |

| 在世 | 1328年—1398年 |

| 在位 | 1368年—1398年 |

| 年号 | 洪武 |

明太祖朱元璋(1328年10月21日-1398年6月24日)是明朝的开国皇帝,也是继汉高祖刘邦以来第二位平民出身并且革命成功的君主。

在位期间廷杖大臣、废相、设锦衣卫、大杀功臣(也包含惩治贪赃枉法的元勋)等诸多辣腕功过难断,也立下了明朝君王极权及高压统治的典型。朱元璋一生高潮迭起,民间传说甚多,为中国历史上最富传奇也最具争议的皇帝之一。

朱生于元朝天顺帝天历元年(1328年)九月十八未时,排行第四。父亲朱五四(后改为世珍),母亲陈氏。祖居泗州盱眙(今江苏盱眙)。元天历元年(1328年),朱元璋出生于盱眙县太平乡一个贫苦农民家庭。明万历年间《帝里盱眙县志》记载其出生时有“二郎移庙之异,红罗浮水之奇”等诸多祥瑞之兆。 朱元璋原名重八,后改为兴宗。参加元末农民起义后改名为德裕,最后再改名为元璋,字国瑞。

朱元璋幼时曾为地主放牛。至正四年(1344年)淮北大旱,朱元璋的父、母、兄先后去世,不得已而入皇觉寺当行童。入寺不到二个月,因荒年寺租难收,寺主封仓遣散众僧,朱元璋只得离乡为游方僧。

起义

至正十二年(1352年)受好友汤和来信劝说,元璋参加红巾军,投靠郭子兴,由于指挥有方,不久便由一名小军官逐渐升为元帅,并娶郭子兴养女马氏(后为皇后)。至正十六年(1356年)朱元璋攻占集庆(今南京),将这里作为自己的根据地,并改名为应天府。 朱元璋采取朱升“高筑墙、广积粮、缓称王”的建议,采取稳健的进攻措施,得大富商沈万三资助,击败了陈友谅、张士诚和方国珍等势力,统一了江南地区。至正二十一年(1361年)朱元璋受小明王韩林儿封为吴国公。1364年自封为吴王

建国

朱元璋至正二十八年正月初四(1368年1月23日),朱元璋在应天称帝,建国号明,年号洪武。以应天为“南京”,开封为“北京”。同年闰七月,大将徐达攻克大都,元朝覆亡。洪武十四年(1381年)云南安定。

洪武元年,大封诸将为公侯。初封六公,其中以六大将、一大臣为开国元勋。分别为:韩国公李善长、魏国公徐达、郑国公常遇春、曹国公李文忠、宋国公冯胜、卫国公邓愈。

洪武二年正月初十(1369年2月16日),朱元璋命于鸡鸣山立功臣庙。当时他告谕中书省臣说:“元末政乱,祸及生灵。我倡义临濠,以全乡曲。继率英贤渡大江,遂西取武昌,东定姑苏,北下中原,南平闽广,越十有六载,始克混一。每念诸将相从,捐驱戮力,开拓疆宇,有共事而不睹其成,建功而未其报。追思功劳,痛切我怀。因此,命有司立功臣庙,序其封爵,为像以祀。人孰无死,死而不朽,乃为可贵如诸将者,生建忠勇之命,死有无穷之荣;身虽殁而名永不磨灭”。六月初三日庙成,朱元璋亲定功臣位次,以徐达为首,次常遇春、李文忠、邓愈、汤和、沐英、胡大海、冯国用、赵德胜、耿再成、华高、丁德兴、俞通海、张德胜、吴良、吴桢、曹良臣、康茂才、吴复、茅成、孙兴祖凡二十一人。死者像祀,生者虚位。又以廖永安、俞通海、张德胜、桑世杰、耿再成、胡大海、丁德兴七人配享太庙。此位序屡经删汰,已非洪武二年所定名单位次。

朱元璋共有二十六子,嫡长子为皇太子,其余皆分封为王,又分封一个从孙为王,使之出镇全国险要。一部分镇守北方以防蒙古的侵扰,称边王。他们东起辽东,西迄甘肃,各守据点,保卫著边疆,如燕王朱棣镇北平(今北京)、宁王朱权镇大宁(今内蒙古昭乌达盟宁城县大明城)、谷王朱穗镇宣府(今河北宣化)等称为“守边”九王。余下则星罗棋布,分驻内地。如周王镇开封、楚王镇武昌、潭王镇长沙、蜀王镇成都、鲁王镇兖州等。诸王中,以北方边王的势力最大。如宁王有甲士八万,战车六千。而燕王和晋王权力尤高,如中央派来的宋国公冯胜、颖国公傅友德等均受其节制,甚至朱元璋允许此二王扩展其军事势力,军中事大者方才奏闻,但直接导致了建文帝的靖难之变。

明朝稳定之后,朱元璋为明朝制订了包括《大明律》在内的一系列严格的典章制度来约束众臣。在朱元璋主政期间,处死了大批不法贪官,包括开国将领朱亮祖,女婿驸马都尉欧阳伦,其中甚至因为郭桓案、空印案杀死数万名官员。由于朱元璋的吏治严厉,在明初相当长一段时间,官员腐败的情况得到有效遏制。《明史·循吏传》中记载的明代廉洁官员,仅洪武一朝就有超过三分之一。

朱元璋虽然对官员要求严厉,但非常注意减轻民间普通百姓的负担,在主政期间,基本上实现了轻徭薄赋,同时多次救济灾民。社会生产力在其统治期间得到了很大的恢复,人口稳定成长。他生活俭朴、工作勤奋,在明南京皇宫内,没有设立御花园,只有御菜园,其中种满蔬菜,供给皇宫。

朱元璋曾多次筹划北伐蒙古以保障北方边塞的安宁,大胜。并曾成功在甘肃击败王保保、在东北逼降纳哈出、在蒙古高原几乎活捉元主脱古思帖木儿。同时朱元璋进军辽东,使朝鲜归顺。

洪武三十一年闰五月初十(1398年6月24日),朱元璋驾崩于应天皇宫,葬紫金山孝陵。后世康熙皇帝历次南巡必拜孝陵,曾立碑“治隆唐宋”赞誉朱元璋。

生殉妇女

残酷的殉葬制度,在西汉以后,逐渐在中原政权消失。但是在元朝又恢复,朱元璋继承了此制度,且只殉葬妃嫔宫女。朱元璋死时生殉46名伺寝宫人;成祖殉30余人,并且曾因权贤妃之死疑案而一次处死宫女2800余人;仁宗殉葬7名妃嫔;宣宗殉十人。“节烈从殉”的风气,并向下广为延伸至宗室公侯、官宦之家、以至民间,至英宗时才废止。杀死从殉妇女的方法为将她们吊死,她们的家属称为“朝天女户”并给予一定待遇。

出生争议

评价

朱元璋一直以来都是一个极大争议的人物,可说是位贤君,也可称暴君。持正面评价者通常都是从其大力打击贪污,恢复经济着眼,历史记载朱元璋是少见勤政的皇帝;而持负面评价者则多从其高压统治着眼,如杀戮功臣、文字狱及廷杖。洪武六年,朱元璋鉴于开国元勋多倚功犯法,虐暴乡闾,特命工部制造铁榜,铸上申戒公侯的条令,类似战国时代的“铸刑鼎”,已经隐约透露了日后屠戮的信号。后来的胡惟庸案实际上成为朱元璋整肃功臣的借口。

洪武二十三年(1390年),李善长的家奴卢仲谦告发李善长与胡惟庸往来勾结,以“狐疑观望怀两端,大逆不道”见诛,接续又诛杀陆仲亨与唐胜宗、费聚、赵雄三名侯爵,株连被杀的功臣及其家属共计达三万余人,连“浙东四先生”亦不能免。朱元璋还特地颁布《昭示奸党录》。洪武二十六年,锦衣卫指挥蒋献诬告蓝玉谋反,牵连到十三侯、二伯,连坐族诛达一万五千人,把打天下的将领几乎一网打尽,此时又颁布《逆臣录》,诏示一公、十三侯、二伯。

洪武二十七年(1394年),朱元璋杀江夏侯周德兴,以及杀颖国公傅友德,与他同时被杀的还有蓝玉的副将,在捕鱼儿海战役中立功的定远侯王弼,是开国六公爵最后一位仅存者(?有问题,请核实)。蓝玉死后不久,定远侯王弼就对傅友德说:“帝晚岁峻诛杀,我辈几无噍类矣”,朱元璋知悉后,赐死王弼。至此,明朝的开国功臣几乎被杀尽,开国六公爵除了邓愈外,可以说无一善终。这时朱元璋说:“自今胡党蓝党概赦不问。”朱元璋晚年嗜杀,大臣们祇要观察皇帝当日临朝的穿戴,即悉皇帝心情好不好,“太祖视朝,若举带当胸,则是日诛夷盖寡,若按而下之,则倾朝无人色矣。”[1]

总括而言,朱元璋诛杀功臣是铁的事实,这也造成靖难之役时,能勤王卫主的老臣已经不多见,仅存者只剩下武定侯郭英、长兴侯耿炳文等人。曾经向朱元璋建议“高筑墙,广积粮,缓称王”的朱升,洪武三年告老还乡,特

|

|||

|

吧主: |897274744|

吧主: |897274744|

安徽的名人

安徽的名人